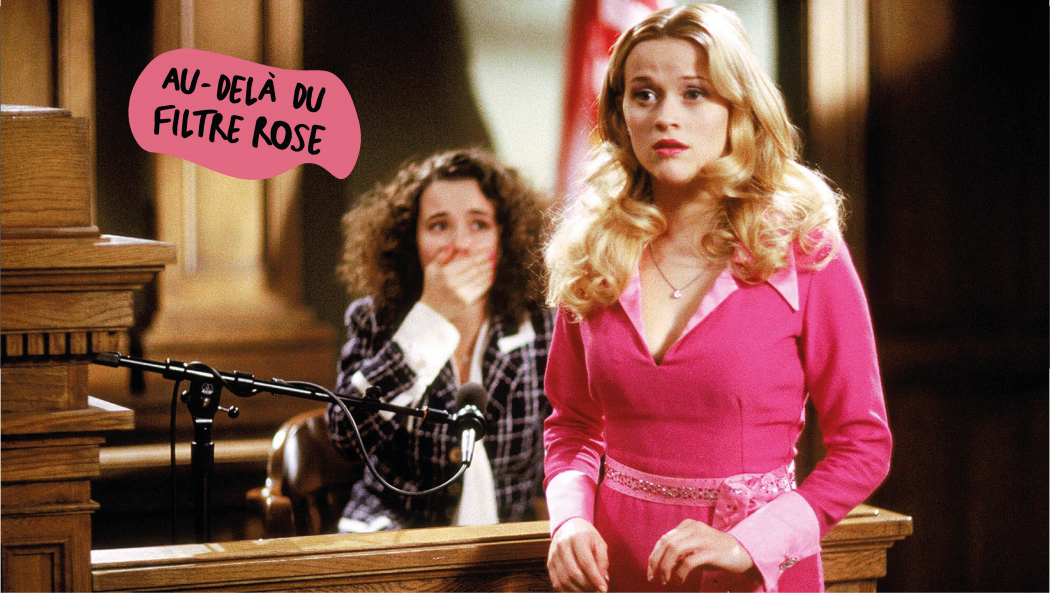

Au-delà du filtre rose, un nouveau regard sur le cinéma et les séries destinés au public féminin.

Elle Woods s’est réveillée un matin et a choisi d’aller à Harvard, je pense qu’elle aurait sûrement préféré le Celsa.

Pour celles et ceux qui n’ont pas grandi avec une obsession pour les teen-movies et les comédies romantiques trop sucrées, vous n’avez sûrement pas croisé le chemin de La Revanche d’une blonde, ou en anglais Legally Blonde – notez le jeu de mots. Dans cette série d’articles, je compte m’attarder sur ces films et séries destinées principalement à un public féminin et sur ce qui les rend cultissimes encore aujourd’hui.

Legally Blonde se présente comme une comédie américaine des années 2000 typique. Succès auprès du public – les recettes atteignent les 114 millions de dollars sur le budget initial de 18 millions - et une critique mitigée. Pourtant, elle s’accorde unanimement sur la qualité de la performance de Reese Witherspoon. Ce qui devait n’être qu’une simple rom com est devenu un univers cultissime, mais qu’est ce qui explique qu’on adore Legally Blonde ?

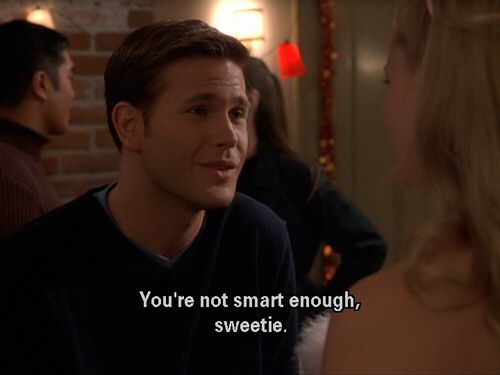

Amanda Brown s’inspire de sa propre expérience lorsqu’elle écrit le roman dont est adapté le film, mais elle pimente légèrement l’intrigue. Elle Woods, vraie blonde surdouée, se fait larguer par son ambitieux petit copain Warner Huntington, qui la juge trop superficielle.

Il a besoin d’une Jackie s’il souhaite hériter d’un siège familial au Sénat, pas d’une Marilyn. Elle ne digère pas cette rupture malgré les chocolats à la praline, et décide de le suivre à l’école de droit d’Harvard. Après des sacrifices, un score de 179 aux LSAT – le max c’est 180 – et un clip vidéo en bikini pour convaincre le doyen, elle intègre la prestigieuse Ivy League school. Une fois arrivée, elle découvre que Warner s’est fiancé à Vivian Kensington, une parfaite preppy girl de la côte Est. Typique. La suite se déroule sur un fond de compétition pour un stage dans un cabinet d’avocat et un procès pour meurtre. Péripéties après péripéties, Elle se détache de son image de blonde.

L’intrigue est pour le moins dense, mais habituellement bouclée en une heure et demie, mission impossible pour le cinéma aujourd’hui. La qualité du film réside également dans ses dialogues du tac au tac, ses punchlines et ses références subtiles. À l’image de la réalité des facs de droit, chaque dialogue est une joute.

Mais c’est l’univers créé par le réalisateur Robert Luketic et les deux scénaristes Kirsten Smith et Karen McCullah, à qui on doit 10 Things I Hate About You et Ella Enchanted, qui fait de ce film un trésor. Legally Blonde est un cocktail aux mille nuances de roses et de marques, Prada, Dior et Tiffany’s pour n’en citer que trois. Les costumes sont délicatement composés par Sophie De Rakoff, fan inconditionnelle de Dolly Parton, pour refléter les états d’âmes des personnages et créer ce cheap yet expensive look. Pour accompagner tout ça, une bande originale iconique signée par Hoku, Superchick et les Black Eyed Peas. C’est ce qui lui a d’ailleurs permis d’être adapté en comédie musicale à Broadway en 2007. Que découvre-t-on pourtant, après s’être débarrassé de toutes ces paillettes ?

Ce qui fait la qualité du film a postériori, au-delà du filtre rose, ce sont bien les thèmes soulevés par l’intrigue et leur exécution. Revoir le film adulte, après un éveil sociologique et féministe, c’est y reconnaître une certaine qualité. Si l’on fait l’effort de se libérer du programme amitié-trahison-chantage-paillettes-rose-girl-power, se dessine l’image d’un questionnement sur les privilèges.

Les faux-semblants des inégalités de privilèges

Legally Blonde traite d’un ensemble de questions qui tourne autour de la discrimination dans la haute société américaine et au sein des Ivy League. Ce qui réside au cœur de la relation entre Warner et Elle, dès les premières scènes, ce sont des dynamiques sociales. Cela semble peut-être réducteur de faire tout revenir à une question de classe, mais dans ce cas là, on retrouve une illustration des écarts entre Old Money et New Money, East Coast et West Coast. L’argent de Vivian et Warner est ancestral. La famille de ce dernier possède un siège au Sénat depuis cinq générations. S’il est diplômé d’une université en Californie, il est allé dans une prep school avant, et fréquente toujours un country club. Warner, c’est Nate Archibald qui accomplit son projet de partir à UCLA. Alors qu’Elle représente les nouveaux riches californiens. Cette bourgeoisie fortunée de Bel-Air ou de Newport Beach, ceux qui ne possèdent pas de capital symbolique attaché à leur nom. Leur seul moyen de montrer leur richesse, c’est de l’exposer de manière ostentatoire. Ils n’ont pas la nécessité de plaire aux classes inférieures qui votent pour leur siège au Congrès. Cela s’illustre à l’écran dans les costumes choisis pour les personnages.

Alors que Vivian et Warner portent des couleurs plus fades, beaucoup de bleu et de marron, Elle porte son iconique rose et multiplie les vêtements de designer. Cela se retrouve aussi dans l’attitude de la famille face au projet d’aller à Harvard. Pour Warner, c’est une obligation, c’est sa destinée. Il est un legacy student, et je suis prête à parier qu’il existe un bâtiment avec son nom de famille sur le campus. Le père d’Elle en revanche ne soutient pas ce projet. Pour lui, ce sont les gens boring qui fréquentent les Ivy League et il n’y trouve aucun intérêt. Se construit alors cette idée que malgré leur argent, les Woods ont des ambitions normales, de gens normaux. Pourquoi se compliquer la vie quand on a déjà l’argent ? Pourquoi chercher au-delà du rêve américain ?

Cette question de privilège et de classe se retrouve au sein de l’expérience d’Elle à Harvard. Pourtant, elle n’est pas à plaindre non plus, tout semble lui sourire. Prenons un peu de recul sur l’aspect financier de la chose. Elle est étudiante à Harvard dont les frais à l’année s’élèvent à en moyenne 100k de dollars sans aides. Sa fortune familiale couvre amplement ce coût, mais qui peut vraiment se le permettre ? Faire des études aux Etats-Unis est un investissement excessivement coûteux. La dette globale actuelle des étudiants américains est estimée à 1,6 billions de dollars, un chiffre qui gonfle chaque jour. Lorsque les autres étudiants se présentent le premier jour, ils ont tous déjà accumulé des années d’études – un doctorat en littérature russe dans une université prestigieuse, c’est au moins 800k dollars si on n’est pas qualifiable pour l’aide financière d’Harvard. Au-delà d’avoir les codes ou non, c’est l’argent qui compte pour la majorité de la population.

Lorsqu’il ne s’attarde qu’à une élite économique malgré ses prétentions de vouloir dénoncer les privilèges, le film semble tout de suite très fade. Très blanc, très conformiste, les minorités sont absentes, silencieuses.

Elle reste une blonde qui a grandi dans le quartier de Bel-Air, quartier huppé de Los Angeles. Fièrement, elle rappelle à Warner que ses voisins sont de grandes figures du cinéma et de la télé comme Aaron Spelling, producteur star à qui on doit, Charlie’s Angel, Dynasty, ou encore Charmed. Finalement, Legally Blonde ne rentre pas dans le dur de la critique de la bourgeoisie. Mais qu’attendre d’une comédie hollywoodienne des années 2000 ?

Qui choisir ? La compétition féminine toxique

Lorsqu’il n’y a qu’une place à table pour une femme, il va falloir se battre. Ce que réussit très bien à décrire Legally Blonde, c’est la toxicité de la compétition féminine. La lutte entre Vivian et Elle occupe le premier acte du film avant de se dissiper. Toutes les deux se battent pour Warner, alors qu’il les traite comme des chaussettes. Afin de le récupérer, Elle abandonne tout ce qui fait sa personnalité, sa sororité qu’elle dirige, son domaine d’étude où elle excelle – avec un GPA de 4,0, le max. Elle se met même à porter des lunettes et un affreux cardigan vert. Elle sacrifie une part d’elle-même lorsqu’elle choisit d’essayer de rentrer à Harvard, elle renonce à ses principes, va à l’encontre des recommandations de ses parents. Avec Vivian, elles continuent à idéaliser Warner, un gars suffisamment stupide pour se retrouver waitlisté alors qu’il est legacy donc a minimum 30% de chances supplémentaires de rentrer dans l’école. C’est lorsque le ridicule de la compétition tourne à l’humiliation et que Warner se comporte comme le pire des exs toxiques qu’Elle réalise que ses ambitions doivent s’orienter vers un objectif sain.

Ce changement se matérialise lorsque sa vie amoureuse est reléguée au rang anecdotique face à sa vie professionnelle et étudiante dans la seconde partie du film. On sort de la rom com traditionnelle où la protagoniste pose cette mythique question “What do we do now?” – Que va-t-on faire maintenant ?

Elle doit faire face à des micro-agressions presque à chaque scène du film, que ce soit les sifflements ou les remarques de ses professeurs, même féminins, sa légitimité est sans cesse remise en question. Afin de limiter les remarques misogynes de ses camarades, elle finit par abandonner ses tenues aux teintes roses et ses coiffures pleines de rubans. Elle tente de se fondre dans la masse, mais même lorsqu’elle refuse les avances de son professeur, Vivian témoin partiel l’accuse d’avoir utilisé ses charmes pour obtenir sa place. Legally Blonde dénonce la misogynie intériorisée, cette attitude hypocrite de celles et ceux qui critiquent les représentations traditionnelles de la féminité. Elle est sans cesse questionnée, jugée illégitime, parce qu’elle lit Cosmo et Vogue, et a un chihuahua. Warner ne la croit même pas lorsqu’elle lui annonce qu’elle est inscrite en droit.

Le rose n’a apparemment pas sa place dans les classes d’Harvard – rassurez vous, il a sa place au CELSA, j’ai déjà signé la feuille de présence avec mon stylo violet à paillettes, rien ne s’est passé. Le film réussit à traiter habilement de la toxicité de la compétition féminine. Au lieu de se battre pour des miettes, pourquoi ne pas réclamer le gâteau tout entier ?

Girl power : des personnages féminins puissants

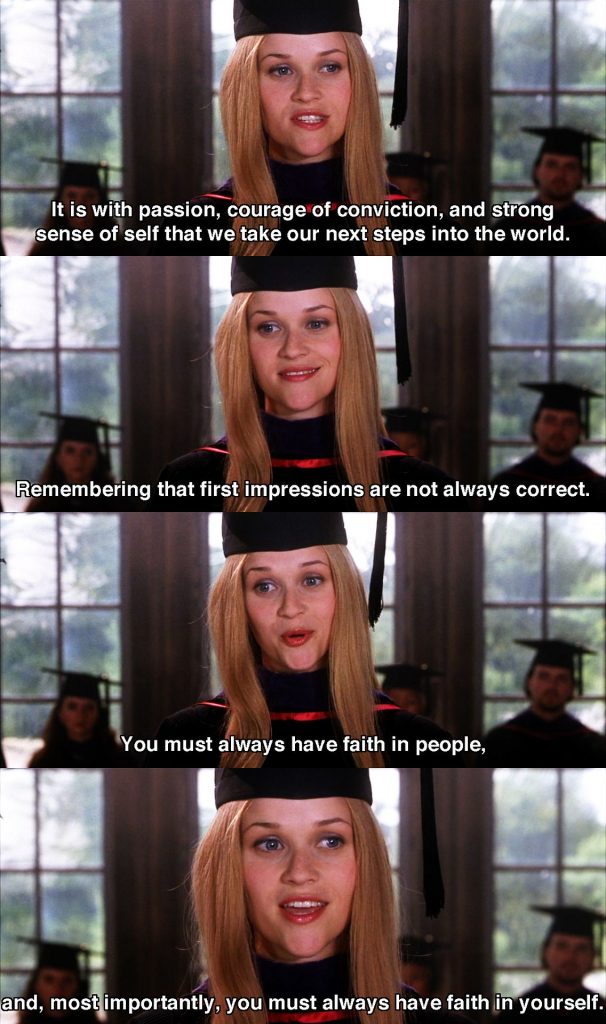

La qualité du film réside également dans la qualité de ses personnages féminins. À première vue stéréotypées, elles émergent comme puissantes, singulières et dignes d’intérêt. Elle Woods finit par croire en elle-même et ne se laisse plus marcher sur les pieds. Elle respecte ses principes qu’elle met en application, elle ne rompt pas le serment de sa sororité, les Deltas Nu et respecte les volontés de sa cliente accusée de meurtre. Elle nous rappelle l’importance d’aller au-delà des apparences, de creuser avant d’émettre un jugement, mais également de rester authentique, de ne pas renier qui nous sommes et ne pas renier notre féminité. Sa motivation et son ambition sont des exemples et nous invitent à ne pas abandonner nos rêves. Je ne recommande pas spécialement le second volet du film. Elle s’envole pour Washington, souhaite travailler au Congrès et s’engage pour la protection des animaux. Cette cause qui lui tient à cœur, dès le premier film on apprend qu’Elle est végétarienne, et ne porte pas de vraies fourrures. Elle clame haut et fort l’importance de la confiance en soi, en sa féminité, un message d’empowerment qui résonne chez le public.

Legally Blonde continue dans sa lancée et traite de la dévalorisation du travail féminin à travers le personnage de Brooke Windham. La cliente accusée de meurtre fait face aux mêmes problèmes qu’Elle. Blonde, ancienne Delta Nu, sous-estimée, ses avocats ne font même pas l’effort de maintenir la présomption d’innocence. Elle est accusée à tort d’avoir tué son mari, l’hypothèse de l’argent semble le motif principal sauf que Brooke est une self made women qui a fait fortune grâce à ses cours de fitness. Elle est perçue comme une version future d’Elle et donc subit les mêmes critiques. Idiote ou folle de ne pas vouloir trahir ses convictions, elle émerge malgré tout victorieuse de son procès car innocentée in-extremis. Cette présomption d’incompétence des blondes me fait penser à l’image attribuée à Paris Hilton. Elle a surfé habilement sur cette vague dans le début des années 2000 avant de tenter de s’en séparer. Dans son documentaire sur Youtube, Paris dévoile les dessous de son succès : en empruntant un masque d’héritière, elle a fondé un empire personnel sans cesse sous-estimé. Le public s’attarde sur ces apparences et diminue les efforts fournis par ses femmes, leur intelligence et leur succès dans le business.

Vivian, quant à elle, représente un autre type de personnages féminins. Elle se veut être l’antithèse d’Elle. Brune, adepte de bleu marine, elle laisse Warner parler à sa place et n’hésite pas à critiquer et humilier Elle qu’elle juge comme rivale. Vivian est menacée par ce qu’elle n’est pas : féminine et sûre d’elle. Cela se traduit par de la misogynie intériorisée. Après une prise de conscience, elle finit par se détacher de ses préjugés et se séparer de l’ombre de Warner pour s’imposer comme figure à part entière. Vivian représente cette figure dite “not like other girl”, matérialisation de cette réjection de la féminité. Ce phénomène se retrouve dans d’autres films, dans Mean Girl 2, c’est Jo Mitchell, le personnage principal qui s’affirme comme différente des filles superficielles, et se réclame plus masculine. Même logique quand Lily, dans Journal d’une princesse, rejette sa meilleure amie Mia qui sort d’un make-over impressionnant.

Cette attitude hypocrite est le résultat de l’intériorisation de stéréotypes genrés et de la dégradation de la femme, une thématique centrale dans Legally Blonde.

Une rom com de mauvais goût ?

Comment définir le genre de Legally Blonde autrement que par le terme rom com ? Des thématiques sérieuses traversent ce qui au départ se voulait n’être qu’un projet cliché proche d’American Pie. Heureusement pour nous, le script a évolué, mais cela reste néanmoins un film avec un sacré problème de représentation. Aucune personne de couleur dans les personnages principaux, ou secondaires. Et les deux représentations gay et lesbienne sont stéréotypées au possible, Enrique est expert en mode et Enid a fait des études de genre avant de rejoindre Harvard Law. Le film conserve le mauvais goût – euphémisme – de l’époque Y2K. Au final il n’y a pas de véritable discrimination des blondes, juste du sexisme et de la misogynie, qu’on essaye d’effacer en justifiant le mal par une couleur de cheveux. Cliché et stéréotype au possible, le film vieillit mal par instant. Il apparaît comme la matérialisation du féminisme blanc, élitiste. Peut-on lui pardonner ? J’ai du mal, car au fond même les problèmes de classes sont superficiels et le tout apparaît à la croisée de la triade girl boss, gaslight, gate keep. Ma position évolue à mesure que j’en apprends sur le film, revoyons nous dans dix ans.

L’influence indéniable d’un film culte

Legally Blonde reste dans la mémoire collective, un film culte. Il a confirmé la carrière naissante de Reese Witherspoon et m’a confirmé qu’il n’y avait aucun mal à être gémeau. Au-delà des apparences, le film est finement construit. Il offre derrière un packaging cute, une ouverture au débat sur la misogynie intériorisée. Il semble au premier abord perpétuer les stéréotypes féminins pourtant, la suite les déconstruit habilement. Comme le rappelle Elle, il est indispensable de se débarrasser des premières impressions souvent fallacieuses. La petite fille que j’étais n’a peut-être pas tout à fait compris la peinture des enjeux de pouvoir sexiste au sein des élites américaines que propose le film, mais je vous recommande le film. Legally blonde a ses défauts, certes, quel film n’en a pas ?

Pour des questions évidentes de longueur et mon envie de ne pas spoiler le film, je n’ai pas traité du personnage de Paulette, ni des implications de la relation entre Elle et Luke, le teacher’s assistant, ni encore de la technique magique du Bend And Snap. Je prie les fans du film de bien vouloir m’excuser.

Jeanne Streng

Sources

https://www.dailyedge.ie/legally-blonde-is-the-best-film-ever-2814164-Jun2016/

https://www.imdb.com/title/tt0250494/

Legally Blonde: Elle Woods – The Philosophy of a Blonde

Class & Generational Wealth in Legally Blonde | Video essay

Legally Blonde and Hollywood Femininity… a deep dive

© Toutes les illustrations appartiennent à la Metro-Goldwyn-Mayer via Tumblr.