Les maladies mentales : entre avancées scientifiques lentes et laborieuses et représentations biaisées dans les films

Le cinéma nait en 1892, période où les études sur les maladies mentales sont en pleine effervescence. Les créations cinématographiques s’inspirent par conséquent des découvertes médicales mais aussi des mystères qui intriguent et fascinent à ce sujet. Il va sans dire que les films vont rapidement devenir vecteur de représentations mais aussi de stéréotypes auprès de la société.

Le cerveau humain suscite encore aujourd’hui beaucoup de questionnements et d’incertitudes. La psychiatrie depuis trois siècles tente de soulever tous ses secrets et de trouver les traitements contre les maladies mentales. Cependant, cette science complexe et relativement récente n’a pas échappé à certains écueils au cours de sa quête. C’est au XIXème siècle qu’apparaissent les premières mesures d’isolement, qu’on appellera ensuite « asiles », afin de dissocier les « fous » des personnes saines dans la société. Les aliénistes sont alors à cette époque les professionnels chargés de soigner les « aliénés » et sont bien représentés dans la série The Alienist de Hossein Amini (2018). Le XXème siècle est traversé par l’exploration de nombreuses méthodes pour soigner les patients : eau froide et eau bouillante, compression des ovaires, flagellation, électrochocs…et surtout lobotomie. Cette pratique connait son essor après la seconde guerre mondiale avec l’invention du pic à glace. La série Ratched d’Evan Romansky (2020) disponible sur Netflix nous illustre l’apogée troublante de la lobotomie au sein d’un hôpital qui prétendait curer des pathologies identifiées à l’époque telles que la mélancolie, le lesbianisme, l’amnésie et les troubles de la concentration. Entre croyances et mauvais traitements divers face aux maladies mentales, le XXème siècle donne malgré tout le jour à des avancées médicales importantes. De la psychochirurgie à la psychothérapie en passant par la psychopharmacologie, le célèbre film de Martin Scorsese, Shutter Island (2010), nous donne à voir la réalité des pratiques psychiatriques en 1950 à travers le regard du protagoniste atteint de paranoïa.

Face à une difficile avancée de la psychiatrie et une méconnaissance globale des maladies mentales, le cinéma contribue à la conception d’une croyance commune sur ces troubles.

L’imaginaire de la folie dangereuse bercée par le cinéma

Bien qu’aujourd’hui le mot « fou » ne renvoie plus à un terme scientifique pour la majorité des gens, il a longtemps été utilisé pour décrire toute personne souffrant de maladie mentale. Et le cinéma est loin de déroger à la règle. Bien au contraire, le septième art est féru des personnages fous-à-lier, psychopathes assoiffés de sang et schizophrènes violents.

L’obsession du cinéma pour la schizophrénie est visible dans de nombreux films : on ne compte plus les histoires qui mettent en avant un schizophrène assassin. Psychose d’Alfred Hitchcock (1960), pour n’en citer qu’un, en est la parfaite illustration. Génie du suspens et du frisson, Hitchcock ouvre le bal à une série d’autres films assimilant schizophrénie et dangerosité. Pourtant, selon une étude suédoise, 9 malades sur 10 n’auraient aucun problème avec la violence.

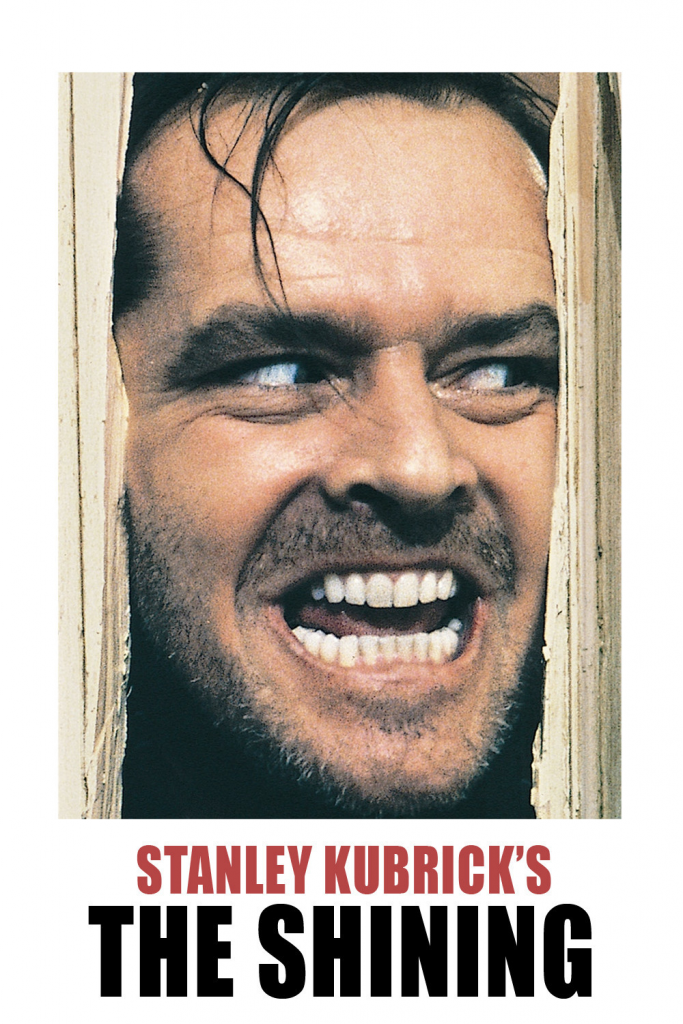

Le culte de la folie terrifiante est omniprésent au cinéma car la violence irrationnelle fait beaucoup d’entrées. On adore voir dans les films d’horreur une proie se faire courser en pleine nuit par un psychopathe qui tient une tronçonneuse. On frémit aussi devant les histoires de tueur en série prenant des apparences trompeuses et séduisantes comme dans American Psycho de Mary Harron (2000). De ces films naissent des personnages incontournables et des images chocs : impossible de passer à côté de l’affiche de Shining de Stanley Kubrick (1980). Son visage encastré dans une porte en bois fendue à la hache, ses yeux exorbités et lubriques, sa mâchoire ouverte laissant découvrir sa dentition saillante : Jack Torrance nous a fait froid dans le dos et a marqué à tout jamais nos esprits.

(cinebd.avecesar.com) Shining, affiche

Mais comment parler de folie et de violence sans évoquer l’icône qu’est le Joker ? Alter égo maléfique de Batman, le personnage est devenu une légende de la démence dans le monde cinématographique. The Joker, de Todd Phillips sorti en 2019 est en quelque sorte l’hommage ultime fait au super vilain qui a tourmenté notre enfance. Mais ce film, aussi médiatisé et plébiscité qu’il fut, n’est pas sans conséquence sur les représentations des maladies mentales dans la société. Il nous révèle les éternels mécanismes du cinéma qui associent les troubles à des comportements extrêmement dangereux et violents. En effet, la maladie dont le Joker est atteint, interprété par Joaquin Phoenix, porte un nom : le syndrome pseudo-bulbaire (PBA) qui provoque des rires incontrôlés lorsque l’individu ressent une émotion forte. Cette pathologie naît des traumatismes et des sévices subit par le personnage au cours de son enfance et constitue un véritable handicap dans sa vie quotidienne. On voit évoluer un homme très touchant, animé par la volonté de devenir un grand comique mais entravé par ses rictus névrosés qui lui valent moqueries, harcèlements et souffrance. Arrivé à un point de non-retour dans sa vie dramatique, il adopte un comportement qui donne un tout autre tournant au récit et devient The Joker. Dans la peau de ce clown singulier, il assassine de nombreuses personnes avec une violence inédite. Ce qui aurait pu sensibiliser la population à cette maladie méconnue, se transforme en stigmatisation en représentant un personnage profondément agressif qui n’hésite pas à tirer à bout portant dans le crâne d’un présentateur télévision.

(Revelist) The Joker

La présentation des troubles psychiques au cinéma comme forcément violents contribue à nourrir une certaine psychophobie et compromet la bonne intégrité des personnes malades dans la société.

Des maladies mentales mises en scène pour le sensationnalisme et le spectacle : une surreprésentation des phases maniaques, d’excitation et de délire

Le cinéma au service du spectacle ça donne donc des films comme Split de Night Shyamalan (2017) qui adapte le trouble dissociatif de l’identité au grand écran. Box-office au succès immense, le jeu de l’acteur principal bien qu’il soit remarquable, est au compte du cauchemar et de l’impressionnant. Le comble de l’histoire, c’est que l’une des identités du personnage appelée « la Bête » prend le dessus sur son corps lui donnant ainsi un aspect monstrueux et déshumanisé. Le public est admiratif, il applaudit des deux mains mais c’est un nouveau coup dur pour la réalité de cette maladie.

Si le cinéma parvient à proposer des représentations plutôt justes et utiles dans la psycho-éducation, il se focalise uniquement sur les facettes sensationnelles de la pathologie. Pour captiver le public, il a beaucoup plus intérêt à mettre en scène les phases délirantes ou maniaques au détriment des phases plus fréquentes et des maladies beaucoup plus répandues. Dans Black Swan de Darren Aronofsky (2011) comme dans Fight Club de David Fincher (1999), la schizophrénie se dévoile à travers le miroir déformant de la fiction. Les représentations ne sont que partielles et stéréotypées. On y retrouve bien une montée en pression angoissante qui s’accompagne de la progressive dissociation de la perception et du réel (déformation de l’environnement, invention d’évènements, destruction du corps etc.) Cependant dans l’un comme dans l’autre, le cliché de la double personnalité est perpétué car il est visuel et spectaculaire. Ainsi Cygne Blanc et Cygne Noir se dévorent tandis qu’Edward Norton lutte contre un énigmatique alter ego.

Les spectateurs sont également très friands de situations extrêmes comme on peut en trouver dans Rain Man de Barry Levinson (1988). Le film présente un autisme très spécifique ne constituant qu’une partie infime des personnes atteintes d’un trouble autistique. En s’adressant à un large public, il popularise les traits les plus extraordinaires de la pathologie. Cela a tendance à en donner une vision complètement erronée. Rain Man a notamment été très décrié pour avoir généralisé l’idée selon laquelle les autistes seraient tous des génies. Vol-au-dessus d’un nid de coucou de Milos Forman (1975), dans un autre registre donne à voir du sensationnel en dépeignant une hospitalisation forcée, qui n’est le cas de seulement 5% des hospitalisations.

Enfin, le film canadien récompensé Mommy de Xavier Dolan (2014), prétend mettre en image le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) alors qu’il représente avec beaucoup plus de réalisme le trouble oppositionnel avec provocation (TOP) et le trouble des conduites. Bien qu’il y ait plusieurs scènes où Steve, l’adolescent au centre de l’histoire, adopte des comportements hyperactifs, le film ne se calque pas sur l’évolution habituelle d’un enfant atteint de TDAH et pourrait affoler ou choquer les familles qui affrontent cette pathologie. En effet, le TOP et le trouble des conduites ; que l’on retrouve dans les colères sévères du protagoniste pour des faits mineurs ou encore dans ses comportements violents méprisant toute souffrance d’autrui ; sont des maladies plus graves et plus difficiles à traiter. La confusion entre ces différents troubles dans Mommy met en évidence le fait que les films amplifient certains symptômes pour rendre une pathologie plus impressionnante aux yeux du public.

La dépression : bien plus ardue à rendre séduisante sur la toile

Si le spectaculaire prime sur les pathologies plus communes, c’est aussi parce qu’il est difficile de faire un film sur la dépression sans perdre la moitié de son public. Touchant la majorité des personnes souffrant de troubles mentaux, la dépression est moins esthétisante et donne moins à voir que les autres troubles. Compliqué donc de la projeter sur nos écrans, mais pas impossible. Certains réalisateurs y parviennent en utilisant des procédés pour détourner l’attention sur un autre objet. C’est le cas du couple Jonathan Dayton et Valerie Farris dans la création de Little Miss Sunshine (2006) qui fait de la tentative de suicide du frère de la famille un élément secondaire et nous embarque dans une comédie loufoque. Melancholia de Lars Von Trier (2011) tire également son épingle du jeu en usant de la science-fiction pour challenger les personnages dépressifs dans un univers apocalyptique.

Certains relèvent le défi : un regard différent et éducatif sur la santé mentale

Il y a cependant des séries qui tendent à apporter un regard différent sur la santé mentale et psychique et à augmenter la compréhension que le public s’en fait dans notre société. Cette démarche passe aussi par l’utilisation de références médicales et sociales pour être au plus proche de la réalité. La série Netflix Atypical réalisée par Robia Rashid (2017) a été vivement appréciée pour son approche bienveillante, renseignée et sensible de l’autisme au quotidien. HBO a su faire ses preuves également en diffusant Euphoria, une série de Sam Levinson (2019) qui parvient à aborder des sujets comme l’addiction chez les adolescents avec lucidité et prévention. De nombreuses scènes révèlent la dépendance physique et psychologique des personnages face aux opiacés ainsi que les conséquences qu’elle a sur leur santé mentale. Entre agressivité, anxiété et pensée suicidaire, la série nous confronte à cette condition complexe.

En bref, le cinéma est une mine d’or de représentations des maladies mentales. Longtemps influencé par son époque, il a souvent contribué à véhiculer de fausses images et des clichés sur ces troubles encore méconnus. Aujourd’hui, il est intéressant de décortiquer et déconstruire ces représentations pour en imaginer des plus réalistes, aider le public à mieux comprendre et diminuer la discrimination dont les personnes atteintes font encore l’objet, notamment à cause de certains films.

Apolline Ingardia