Si la série de Matthew Weiner s’est achevée il y a bientôt deux ans, celle-ci reste dans les mémoires comme étant l’une des mieux écrites de toute l’histoire de la télévision. Restituant fidèlement l’ambiance et la mentalité des années 1960, portée par une réalisation au cordeau et un casting exemplaire, il n’est à n’en pas douter que son générique a servi à mythifier Mad Men, puisqu’il en concentre avec classe et sobriété toute l’essence. Toute personne l’ayant vu une fois n’a jamais pu l’oublier. Analyse d’un opening devenu instantanément culte en seulement trente-neuf secondes, dès 2007, sur AMC.

Certains seront peut-être surpris d’apprendre que la musique du générique de Mad Men est la version instrumentale réalisée par RJD2 d’un morceau de rap, A Beautiful Mine. Dès les premières notes, le theme song, puissant, délicat et raffiné, s’imprime dans la tête des spectateurs en accompagnant à merveille les images, pour ne plus jamais en sortir. Comme dans une bonne publicité, sujet principal de la série explicité jusque dans son titre. Comble de l’ironie, cette version de A Beautiful Mine sera reprise pour… une publicité, pour le parfum Eau Sauvage de Dior. Ce serait mentir que de dire que le résultat était aussi séduisant que dans Mad Men.

La traduction littérale de Mad Men, « les hommes fous », laisse entendre par avance que les personnages présentés ne seront pas des héros classiques. Antihéros, et antihéroïnes, égoïstes en costards, verre à la main, cigarette au bec, et ambition démesurée dans la tête vont se côtoyer pendant pas moins de sept saisons, modelant l’ensemble de la société de consommation américaine, pour ne pas dire l’ensemble de la société occidentale dans toute sa globalité. Dans Mad Men, il y a Ad Men, « les publicitaires », c’est-à-dire –ô surprise- les protagonistes que nous allons suivre. Et bien évidemment, Mad Men pour désigner les hommes de Madison Avenue, la rue new-yorkaise la plus emblématique de la publicité.

Dès les premières secondes, le cadre diégétique est posé. Un homme, ou plutôt l’ombre d’un homme, entre dans son bureau. Le lieu de travail au style minimaliste est une réplique de celui de notre personnage principal, et il est évident que l’ombre que nous suivons dans ce générique, même si ses concepteurs se réfèrent toujours à elle par l’appellation « falling guy », est celle du très carré Jon Hamm, interprète du protagoniste Don Draper. Le manque de détails de la silhouette soulève l’une des problématiques de Mad Men : la question de l’identité, et la capacité à s’adapter à son milieu, à son époque.

Le ton local est gris, morne. L’ombre dénote dans ce décor relativement uniforme, ne semble pas ou plus y avoir sa place. Aucun autre élément n’est aussi sombre, aussi noir dans le cadre.

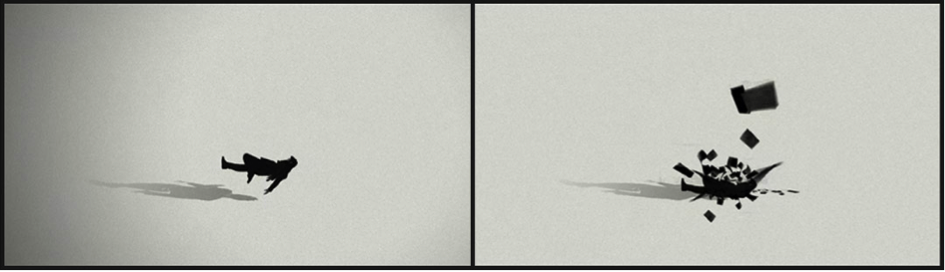

À l’instant même où la silhouette pose sa mallette au sol, prête à travailler, le bureau s’effondre. Dès lors que la mallette touche terre, tout est chamboulé. Les bouteilles d’alcool se renversent, les stores se dérobent, la lampe s’abat, mêmes les publicités affichées au mur, que l’on suppose conçues par Don, se cassent la figure. Il ne semble plus avoir sa place ici, son monde est désormais sens dessus dessous, comme s’il avait cessé de le comprendre. Lui-même n’a plus l’air de se comprendre, puisque sur ce plan, l’homme et sa mallette n’ont plus d’ombres. C’est bientôt lui qui finit par tomber, comme tout le reste du mobilier, sans âme.

La folie de l’un de nos Mad Men est telle que dans un fondu au noir, on le retrouve à chuter du haut d’un gratte-ciel. L’ombre apparue puis disparue est remplacée par un reflet projeté sur un bâtiment. L’idée de reflet tend à nous rappeler le mythe de Narcisse, l’orgueil étant un sentiment indissociable de la série. Au-delà de ce premier sens évident, le personnage et son reflet évoquent aussi la double-personnalité, la double-identité. Don Draper n’est pas seulement Don Draper, il est aussi Dick Whitman. C’est d’ailleurs valable pour tout le monde. Tous les personnages ont une identité au bureau, dans leurs costumes, et une identité tout autre dans l’intimité.

Sur les buildings, des publicités géantes sont témoins de la chute de notre personnage, l’air béat. Les couleurs de ces publicités sont vives, en tout cas beaucoup plus que le bureau aperçu en début de générique, explicitant le caractère idéalisé des publicités qui vendent un bonheur inaccessible aux consommateurs, un mode vie créé de toutes pièces et mis en scène par des personnes infra-ordinarisées. Qui pense aux créatifs qui ont conçu les pubs lorsqu’ils en voient une ?

Cette idéalisation suggérée passe par des jambes longues et parfaites, sublimées par des bas, qui finissent par surplomber notre Don à présent vu en plan très large, à distance. Il n’occupe plus la totalité de l’écran. Pire, il est désormais microscopique dans le cadre, ce qui suggère que son importance tend à être considérablement amoindrie. Le générique mime de façon symbolique l’intrigue entière de la série. Avant même le début du pilote, le spectateur a une idée de ce que Mad Men va lui narrer. Pour autant, cette idée est-elle la bonne ? La présence de ces bas dans le générique renvoie directement à une réplique diablement cynique prononcée par Jon Hamm :

L’amour tel que vous le connaissez a été inventé par des types comme moi pour vendre des bas en nylon.

C’est également l’occasion d’aborder dès l’opening l’un des thèmes majeurs : l’addiction au sexe de notre Don Draper, qui n’a rien à envier à Don Juan. En publicité comme à la télévision, le sexe fait toujours vendre. En témoigne notamment le succès de Californication de Tom Kapinos, ou de Masters Of Sex, deux séries de Showtime dont les titres seuls suffisent à titiller la curiosité du chaland.

Les publicités finissent par bouger, par prendre vie. Tabagisme et alcoolisme sont omniprésents dans Mad Men. Lorsque Don tombe devant la publicité avec le verre de whisky, il tombe par association dans le whisky : le liquide se tord dans une vague au moment où il passe à son niveau, en deçà d’un slogan très ironique aujourd’hui : « Enjoy the best America has to offer ». Dans chaque épisode, il se noie dans l’alcool, alcool que ses semblables vendent aux gens tout en le consommant sans modération. On nous vend un mode de vie américanisé qui a causé et cause toujours de nombreux morts. Au passage, Don Draper est inspiré du véritable publicitaire Draper Daniels, créateur de l’iconique cow-boy Marlboro, grand consommateur de tabac aussi hors-caméra, qui aura fini par mourir… d’un cancer du poumon.

Vice après vice, les travers de notre « héros » nous sont suggérés avant même que nous ne puissions le voir en live action, incarné par un acteur en chair et en os. Tiraillé entre une publicité présentant des jambes nues et une publicité vantant vraisemblablement les mérites du mariage, sans doute pour une marque de bijoux, l’infidélité caractéristique et indéboulonnable du personnage est clairement exprimée. Ses aventures extraconjugales prennent tant de place dans l’intrigue qu’il faut attendre la toute fin du premier épisode pour découvrir l’épouse de Don, présentée bien après sa maîtresse à dessein. Betty Draper n’est qu’une couverture pour le créatif publicitaire, qui donne l’impression d’être bien sous tout rapport, un modèle de virilité à l’américaine, le mari et père de famille idéal. Tout comme les femmes de notables dans les sixties, Betty apparaît comme extrêmement secondaire : elle est le reflet de la condition féminine de l’époque.

Le féminisme prend d’ailleurs une place de plus en plus importante au fur et à mesure de Mad Men, porté par des personnages féminins courageux, opportunistes, et très intelligents, d’âges et de conditions sociales différents. Les dominées finissent par devenir dominantes, à différentes échelles et de façons plus ou moins explicites. Si Don s’insurge dans la première saison lorsque Rachel Menken, tout aussi également intelligente, belle et charismatique que lui, lui tient tête (« Je ne laisse pas une femme me parler comme ça ! »), force est de constater qu’il lui faudra l’accepter à un moment-clé de l’intrigue, quand les mœurs auront évolué et que finira par prendre son envol Peggy Olson, l’ambitieuse secrétaire incarnée par la talentueuse Elisabeth Moss, dont le physique ne correspond justement pas aux standards de la publicité, et de la télévision.

Enfin, c’est le thème de la famille qui entre en scène, avec le noyau nucléaire type tel que l’esquisse la publicité : les parents séduisants et les deux beaux enfants, un garçon et une fille, miroir de la propre famille de Don au début de la série. Cette famille est d’ailleurs mise en tension avec le regard désireux d’une femme placé exactement au même plan, mais pas à la même échelle : le visage féminin est beaucoup plus large que le noyau familial. Les conquêtes de l’antihéros seront toujours plus importantes dans sa vie que sa propre famille. Les deux entités, infidélité et famille, seront toujours étroitement liées ; l’une empiète systématiquement sur l’autre dans chaque épisode.

Au travers des vices de ses personnages, Mad Men tend à expliquer l’état de notre société actuelle, dont les lignes de forces ne sont finalement pas si différentes d’il y a cinquante ans. Matthew Weiner, le showrunner, qualifie justement son œuvre comme étant de la « science-fiction du passé ». Si la science-fiction prend généralement place dans le futur pour souligner les problèmes du présent des spectateurs, Mad Men prend le contrepied. En s’inscrivant dans la faste décennie 1960, la série tente d’expliquer les problèmes contemporains, de révéler leurs origines. Regarder Mad Men, c’est se tourner vers le passé afin de comprendre notre présent. Comprendre comment notre société en est arrivée au point où elle en est.

Certes, dans les dessins préparatoires du générique nous voyons Don s’écraser finalement au sol pour voler en éclats de verre à whisky, mais ce n’est pas ce qui a été retenu. Cette image forte, bien que stylisée, rappelait trop les suicides désespérés du 11-Septembre, encore bien trop frais dans l’imaginaire d’une Amérique traumatisée. De même, si on ne voit pas d’impact, nous ne voyons pas le personnage se jeter par la fenêtre non plus. Pourquoi tombe-t-il ? Est-ce un suicide ? Est-ce que ses collègues de bureau le défenestrent ? Est-ce les deux en même temps ? Cette absence d’images violentes met l’emphase sur le fait que Mad Men est avant tout une série reposant sur la construction de ses personnages, sur l’élaboration minutieuse de leur humanité, et leur développement plutôt que sur des scènes d’action et des twists brutaux à n’en plus finir, à la Game Of Thrones

Avec un système de fondu, de zooms et de dézooms, nous n’assistons pas à la fin de la chute de notre homme. Peut-être parce qu’il n’y pas de conclusion violente à celle-ci. En effet, du noir de son costume alors qu’il approche du point d’impact part un dézoom le replaçant dans le cadre, en occupant à nouveau une grande partie, confortablement installé dans un canapé, une cigarette à la main. Le logo de la série fait enfin son apparition, suivi des derniers crédits.

Comme au début du générique, à sa fin, Don occupe une grande partie du cadre. Sauf qu’à présent, il est détendu, sa posture et sa cigarette ne faisant qu’accentuer sa coolitude. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela préfigure tout simplement la résolution de toutes les péripéties de l’intégralité de la série, et ce jusqu’à sa fin. Don Draper, indépendamment des difficultés, finit toujours par rebondir. Par s’en sortir, peu important les moyens. Si la conclusion du show a pu en laisser certains pantois, le véritable sens des dernières minutes de l’ultime épisode est tout simplement contenu dans l’opening, et ce depuis le tout début.

Toute l’intelligence du générique de Mad Men repose dans le fait qu’il contient non seulement les thèmes chers à la série de manière plus ou moins déguisée dans une esthétique somptueuse, inspirée du générique de La Mort Aux Trousses d’Alfred Hitchcock, mais en plus toutes les caractéristiques du personnage principal, et aussi et surtout le fil rouge dans son entièreté : le début et la fin de la série y sont donnés à voir de manière très habile. Même si Don Draper chute, il finit toujours par s’en sortir in extremis et repartir de plus belle, assis dans un sofa, décontracté, à fumer une Lucky, prêt pour une nouvelle journée de travail. Imaginary Forces, les concepteurs de cette intro, ont su mieux que personne illustrer cette réplique tirée de La Haine de Mathieu Kasovitz :

Ce n’est pas la chute qui compte, c’est l’atterrissage.

Mad Men ne narre pas comme on pourrait le croire la chute d’un roi de la pub. Mad Men raconte comment un homme dépassé, contrairement à ses collègues/rivaux, par l’évolution d’une société qu’il ne comprend plus finit par s’y adapter, à en saisir les codes, et à en prendre le contrôle pour de nouveau dicter les standards de notre mode de vie. Et ces standards sont encore valables aujourd’hui. La reconstitution de cette Amérique des sixties est telle que la série ne vieillira jamais. Par son écriture et sa réalisation, ce bijou qu’est Mad Men est, en définitive, à jamais intemporel.

Comme nous sommes justement nostalgiques de Mad Men, y a t-il meilleur extrait que celui-ci pour se quitter ?

Hugo Nikolov